最終処分場の環境改善

日本の最終処分場は大きく3種に分かれます。遮断型処分場、安定型処分場、管理型処分場です。

最終処分場は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)に定められた構造基準と維持管理基準に基づいて設置・運営され、同法に定められた廃棄物の区分に従い埋立処分されています。

廃棄物の最終処分とは、廃棄物の減容化、安定化、無機化、無害化を行うことであり、最終処分場では安定化の達成を主要な目的としています。また、安定化とは「環境中にあってそれ以上変化せず、影響を与えなくなった状態」等と定義されるますが、これを実現することは往々にして困難または不可能であるため、「掘り返すなどの人為的な行為を行わない限り、見かけ上安定している」状態を技術的に達成し、最終的な安定を待つことを目指しています。

最終処分場の環境改善

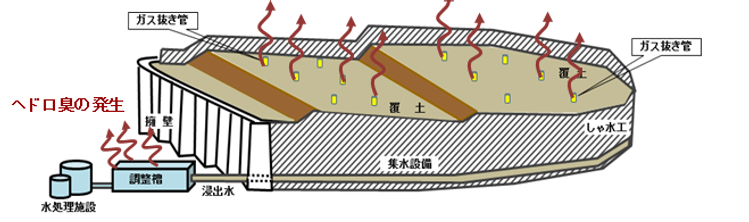

しかし、最終処分場の現状は硫化水素ガス、アンモニア、メタン等々の悪臭や有害ガスの発生、またまた、浸出水の水質悪化に伴う

ヘドロ臭の発生等々の数多くの問題を抱えています。

どのようにしたら解決できるのでしょうか?

硫化水素ガス、アンモニアガス メタンガスの発生

安定型処分場や管理型処分場は、その多くが準好気型処分場であり、微生物のチカラを利用して、安全・安定化を図っています。微生物は好気性の状態では「硫化水素ガスではなく硫黄ガス」、「アンモニアガスは酸化してその後に脱窒作用により窒素ガス」、「メタンガスではなく二酸化炭素ガス」のように悪臭や有害ガスを発生させません。

また、微生物を上手に利用することで、浸出水の浄化も行います。

微生物の活性は最終処分場の安定化に重要な役割を果たします。

当社は

■最終処分場の悪臭や有害ガスを微生物で抑制防止する環境改善素材を開発しました。

(平成28年 特許申請済み)

■環境改善素材を利用して悪臭や有害ガスの抑制・防止技術、浸出水の浄化技術を完成しました。

最終分場の環境改善技術

■ 事前調査

右図は最終処分場の断面図です。

ガスを抜く管(パイプ)は側面に穴が開いており、埋立てた廃棄物中から発生するガスが通り抜けるようになっています。

廃棄物層は大気との温度差によって、ガスが放出して、空気が入る仕組みです。

しかし、パイプの閉塞や水分量によって、目詰まりしてしまい、廃棄物層は嫌気状態となって、悪臭や有害ガスが発生します。

現状としては、管理型処分場のほうが有機物の投入によって、悪臭や有害ガスの発生は多くなりますが、安定型処分場も高濃度の硫化水素ガスが出ている状況です。

福岡県筑紫野市や滋賀県栗東町の安定型処分場のように15,000ppm以上の硫化水素ガスが出たケースもあり、死者も出ています。

最終処分場の悪臭や有害ガスの抑制・防止は運営事業者にとっては大きな課題であり、自治体からの改善措置の要請が日本国中に数多く出ています

【調査方法】

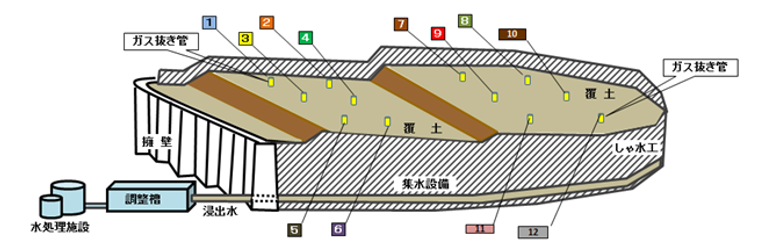

当社は、下図のように全てのガス抜き管から発生する硫化水素ガスを検知管で計測して、符号(A~L)を付けました。

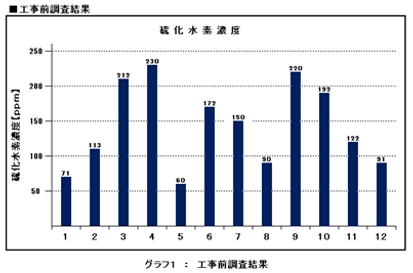

検知管で計測した硫化水素濃度が右図です。

測定の結果、硫化水素ガスは全てのガス抜き管から検出されました。

特に高い測定値が検出されたのが、処分場の中心となる符号C、D、I、Jでした。

硫化水素ガスは施設の近隣周辺まで到達しており、事業者は対策を尽くしましたが、改善策が見つからない状況でした。

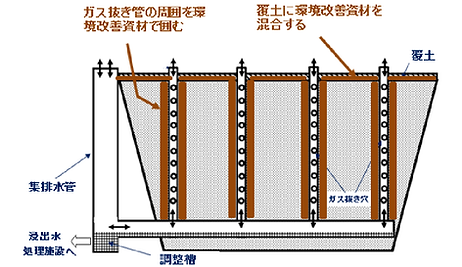

最終処分場の環境改善のために、当社が開発した複合微生物(Type-R)を※環境改善資材に混合して、ガス抜き管の周囲を囲みました。また、覆土にも混合しました。

複合微生物は光合成細菌、乳酸菌、放線菌、納豆菌等々を含み、廃棄物中では好気性、嫌気性、通性嫌気性のどの雰囲気でも活動して、酸素の生産も行います。

また必要に応じて、環境改善資材に無機物(Ca、Fe、Al等)を混合して、悪臭や有害ガスの発生を抑制・防止します。

環境改善資材に含まれるリグニンは多�孔質であり、空隙があるため、好気性の保持並びに微生物を繁殖させる役割を持ちます。

※環境改善資材・・・リグニンを主原料とした自然素材であり、安定型処分場にも利用できる。

■工事の結果

図-1:6か月後の工事終了後の硫化水素ガスの発生状況 図-2:6か月間の工終了後の硫化水素ガスの発生推移